用什麼插花?

插花藝術因功能與目的的差異,因此在花器的選用上,也因習慣、承襲的因緣及理念上的種種因素,而演變出各種器皿各有其獨特的意涵。

(一)關於宗教花藝的花器造形

我國佛教源自於印度,因此無論宗教人物之服飾造形與器用,也都隨之取材自印度。佛教在印度形成的只是一種宗教理念,並不存在具體的造像及法器。佛教造像取材於犍陀羅之希臘文化遺存;法器也大多取用印度教習用的內容形式。因此在世界各大博物館藏中,我國敦煌出土的唐代絹畫,都有手持印度式賢瓶的觀音造像;這類的圓腹長頸盤口瓶的出現,一定伴隨著一花兩葉的插花形式,因為表現形式固定,因此成為宗教插花中極為普及的形式之一。這類賢瓶在敦煌出土的圖象資料中,無論以壁畫或絹畫的形式出現,大體不外琉璃或金屬材質,因這類材質上的表現與宗教理念相契合。陝西扶風唐代法門寺地宮曾出土一件飾有金鋼杵花紋的銀鎏金「閼伽瓶」(圖2),雖然多了出水的流口,但基本造形和賢瓶一致(圖3)。

圖2 閼伽瓶 陝西扶風唐代法門寺地宮出土

圖3 唐代絹畫中觀音手持賢瓶

同時期的唐代佛教繪畫中,也出現過具體寫實的相同例子。東京大德寺藏南宋牧溪《觀音圖》(圖4),

圖4 南宋 牧溪 《觀音圖》 東京大德寺藏

是淳祐元年(1241)日本來華僧聖一携回日本的,畫中的觀音盤膝禪定,伴一只盤口加一垂直流口的淨瓶,也是宗教插花瓶形花器的一種常見的變形(圖4-1)。

圖4-1 北宋 定窯 龍口淨瓶

這類瓶形花器,雖然源起於宗教,在宗教插花中有其特有的地位和表現形式,但隨宗教生活化、世俗化後,此類圓腹長頸造形的瓶形花器,以各種材質、造形出現,演變成為日後花藝器皿的主流。

在敦煌332窟初唐的《越三界菩薩》壁畫中(圖5),菩薩手持琉璃盤,是常見於「散花」形式的皿形花器。故宮所藏宋人繪製的《維摩像》(圖6),畫中維摩左側立一位天女捧盤花侍,也是「散花」的標準形式。這類花侍或菩薩手捧的琉璃盤,都是西元三世紀流行於東地中海地區東羅馬帝國的造形(圖7)。

圖5 初唐 《越三界菩薩》 敦煌332窟

圖6 宋人 《維摩像》 國立故宮博物院藏

圖7 西元三世紀流行於東地中海地區東羅馬帝國的琉璃盤

這類盤形花皿,透過宗教的途徑傳入我國後,逐漸改變生產材料,大量表現於陶瓷類作品之中。

此外在宗教繪畫中,主神的座前大多供奉盆花,這類盆花花器造形的形式大多類似,都是由器座和承花的盆形器兩者結合而成。做為器座因必須負擔整體承重,因此都選用重實的材料製成,形式上大多以佛教信仰中的「須彌山」的造形出現,並佐以蓮瓣的裝飾。而盛水供花的承具,大多是敞口圓底的琉璃器(圖8);

圖8 東羅馬敞口圓底的琉璃器

如敦煌藏經洞出土,現藏北京故宮的五代《白衣觀音》(圖9)及四川博物館所藏,出自大千先生敦煌舊藏的南宋《柳枝觀音》(圖10)等作品中,都有形式相同的盆花供佛。由是可見這類的供花形式,在唐宋時代是宗教儀式中的固定表現形式之一。

圖9 五代 《白衣觀音》 敦煌藏經洞出土 現藏北京故宮博物院

圖10 南宋 《柳枝觀音》 四川博物館藏

在上述三種禮佛清供的插花形式中所見花器,無論瓶、盤、盆等琉璃或金屬器皿,都是流行於西元三世紀東地中海東羅馬帝國的造形,這類器形的流行於中國,在時間上及傳遞路線上,也都符合佛教傳入中土的過程。其後,因為佛教世俗化的影響,信仰成為民間生活的重要組成部份,佛教造形的器皿也相當程度的影響日後中國陶瓷造形及色彩表現,運用於更寬廣的生活領域之中。

(二)關於四時應景花藝的花器造形

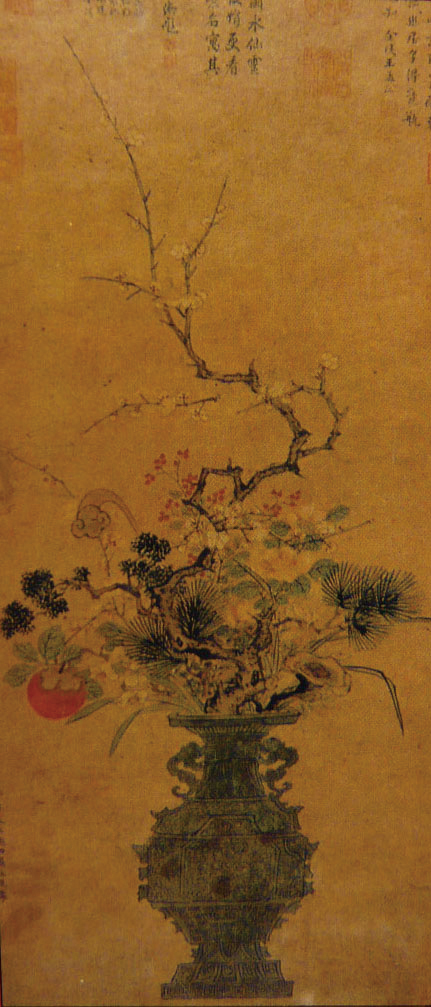

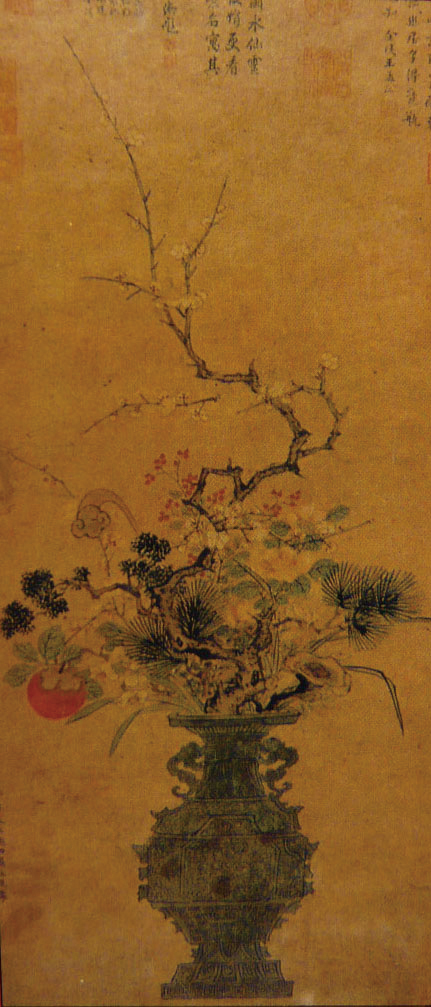

四時應景的花藝雖然以時序變化為主軸,但宮廷文化與民間生活之間的審美意識及空間表現差異極大。尤其宮廷中的插花藝術,必須以理為本,以意象為表,來闡述哲理、表彰人格。因此花器除了以瓶形為大宗外,取之於三代的青銅禮器造形;如鼎、尊、觚、壺等例極多。因此類禮器造形,原本在祭祀文化中,即已代表嚴謹肅穆的文化內涵,做為花器更能營造出花藝壯麗隆重的質感。(圖11)如明代邊文進及孫光弘的繪畫中,都充分表達出宮廷花藝的典麗堂皇,而其取材於青銅造形的花器,在花藝表現中,有其舉足輕重的決定性因素。

圖11 明代宮廷插花圖

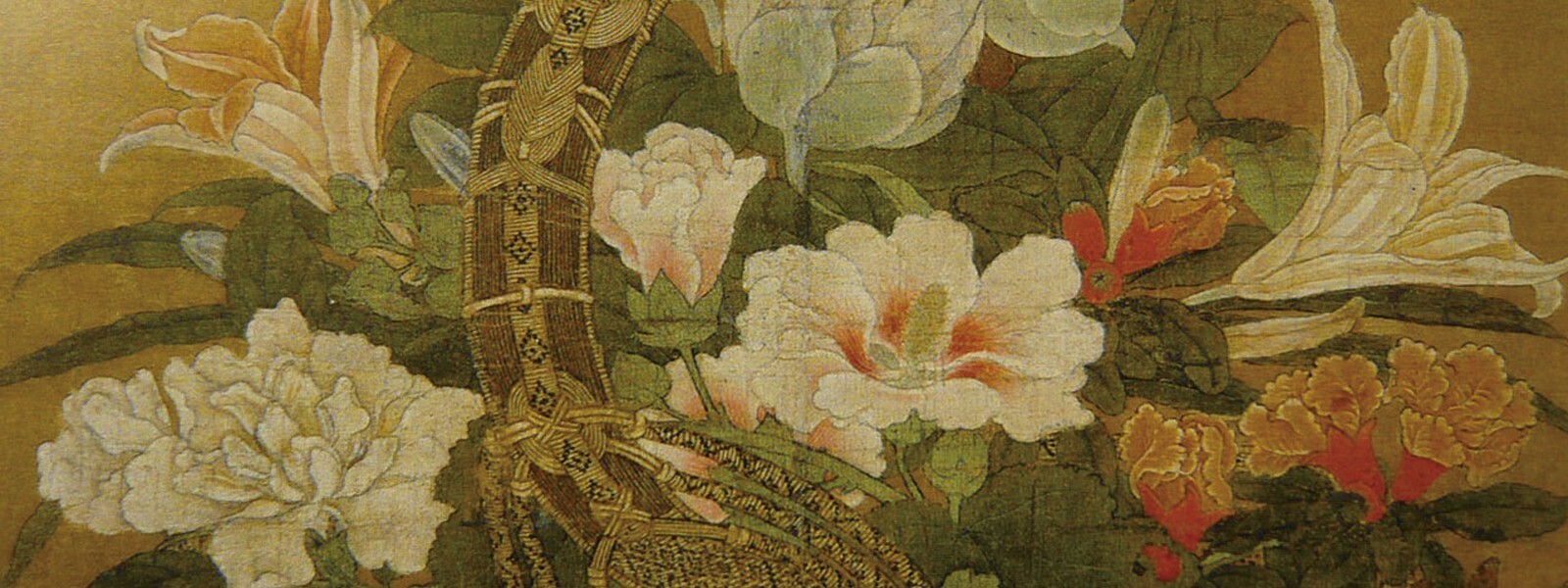

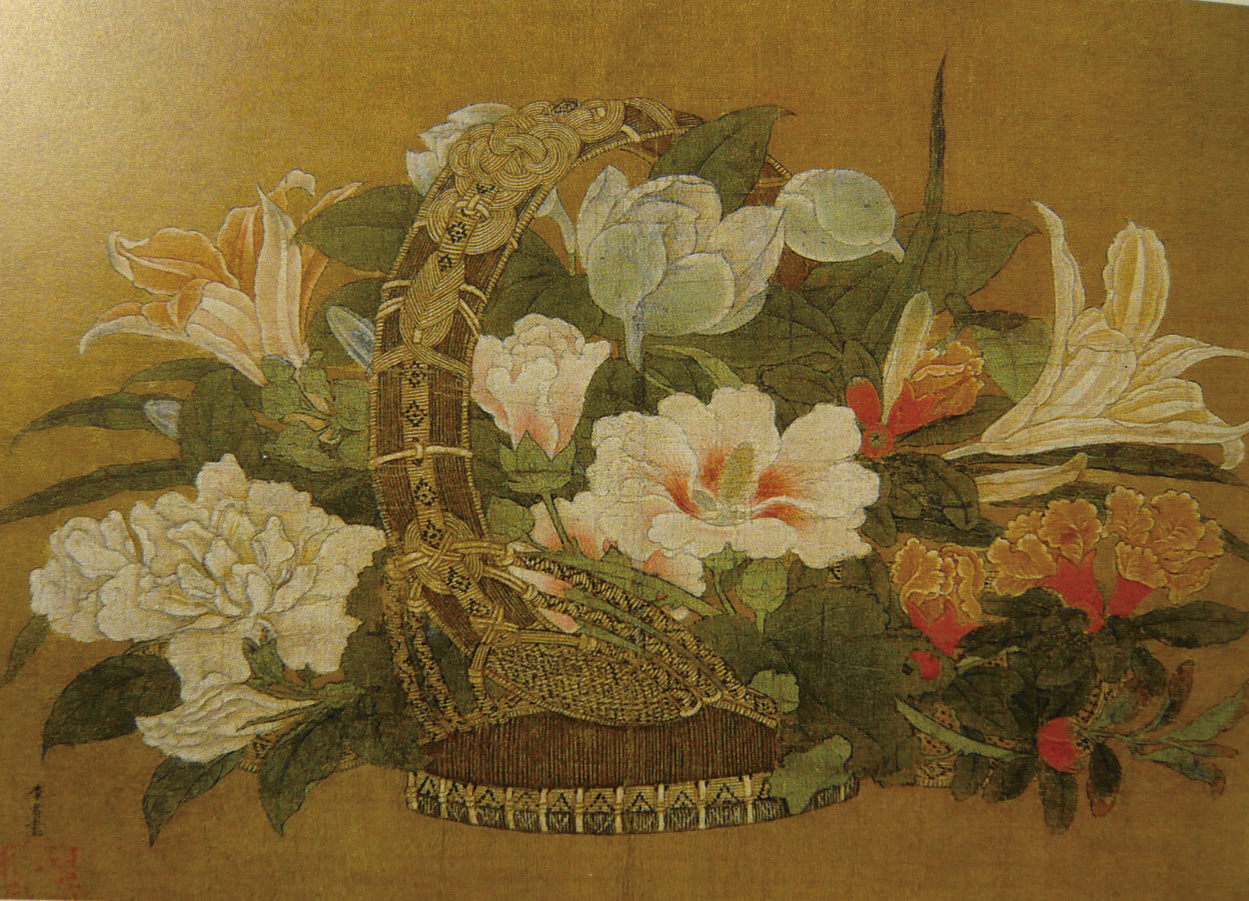

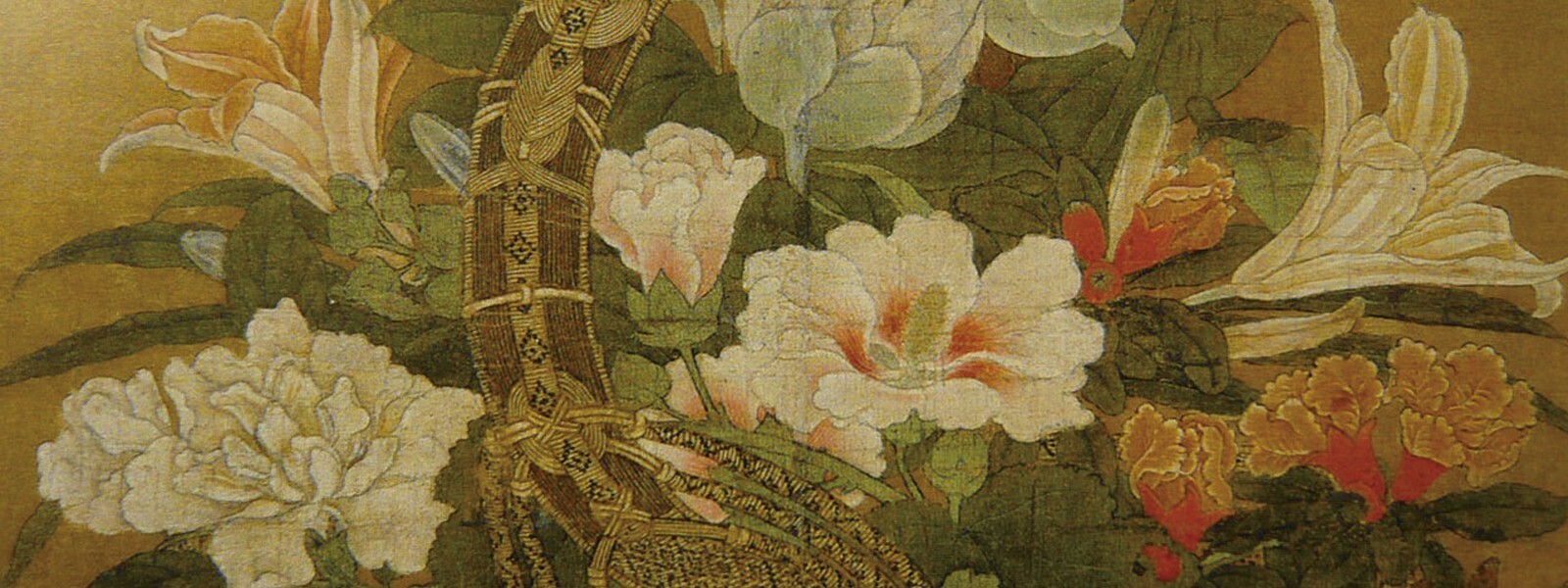

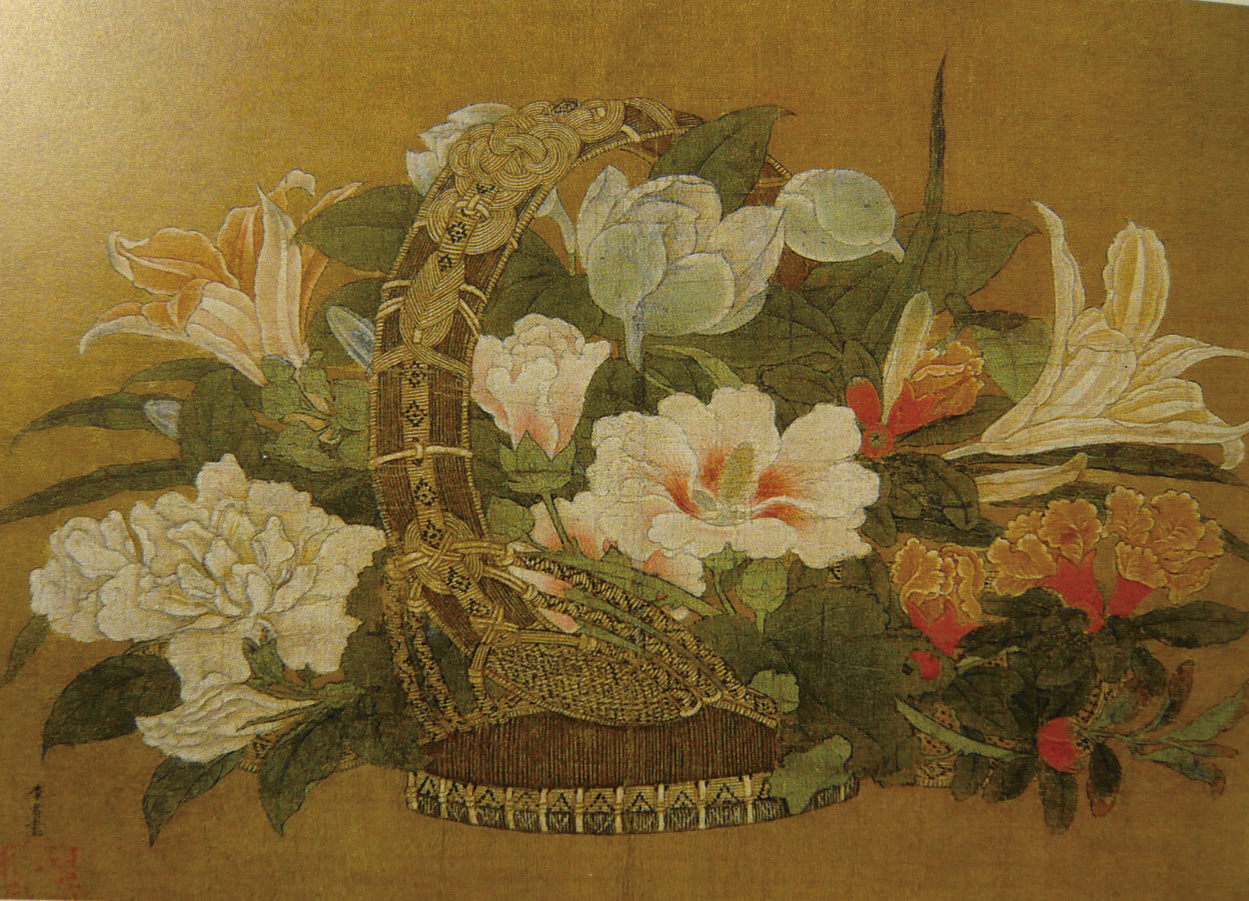

相對於民間生活的樸實無華,一般民眾使用的農具中的籃形器,也大量出現做為花藝表現的承具之一。如宋代李嵩(圖12)及元代錢選(圖13)所繪製的《籃花圖》中,以竹、籐材料所編製的各式籃、盤、花器,編工精緻細膩,圖案通俗繁瑣變化漫妙,符合世俗的生活美學。此外瓶形造形的花器,也因宗教世俗化的催化作用,而退掉宗教枷鎖走入民間,各式各樣的瓶形變化,在世俗美學的審美意識下,被無限的開發,也形成中國陶瓷造形的主流。

圖12 宋 李嵩 《籃花圖》

圖13 元 錢選 《籃花圖》

(三)關於文人雅士花藝的花器造形

宋代因崇尚朱熹的理學,因此在審美意識的認知上,文人高士同儕之間,出現有異於世俗的美學理念。理學中對於美學的造形、比例及色彩表現,所營造出簡約寧靜的氛圍是極其講究的,也是宋代「士」所追求的最高美學經驗。在這種流行風氣之下,宋代文人雅士的花器造形,必然器形對稱規整、整體比例寧靜和諧、色彩淡雅凝古,這些都是宋代各大窟場燒造瓷器的理想目標,也是宋代官窯瓷器體現的表現結果。

宋代文人雅士多養成博古之好,三代青銅禮器的特殊造形意涵,與理學哲理之間某種理念的具象化關係緊密。因此將商周青銅古器造形縮小簡化,改以陶瓷材質再創生命,也是宋代出現豐富禮器造形瓷器的濫觴。文人的特殊雅好,在陶瓷花器造形上,因此而開創出豐盛的成果,確實是始料未及的。

圖14 北宋 趙佶 《聽琴圖》

北宋趙佶的《聽琴圖》(圖14)中,撫琴的主人右側几上的瓶花造形、宋劉松年《攆茶圖》(圖15)桌案上的官式瓶、宋李公麟《苦吟圖》(圖16)畫中視覺焦點的膽瓶及元人《冬室畫禪》(圖17)中站在几上登高折梅的雅仕,在地上備一宋代常見的貫耳瓶準備用來插梅枝等等,都再再的表現出宋元文人插花的形式和花器的特徵。

圖15 南宋 劉松年 《攆茶圖》

圖16 北宋 李公麟 《苦吟圖》

圖17 元人 《冬室畫禪》局部

以上的簡述中可見花器的產生,及因插花目的的不同,而有形式上的選項,是極其嚴謹的一門學問。花器不只是表現於功能上的花藝載體,也因其造形與質感的差異,而營造出各種不同的美學經驗。依此可以整理出決定花器造形的一些簡易原理:

一、花藝理念、功能及審美意識間的認知平衡點,是決定花器造形的根本。

二、當時工藝技術的表達,及造形美感的體驗,決定花器材質及表現工藝的最終呈現。

三、花器與花藝表現形式之間的物理結構,主宰花器的尺度與規模。

四、結合以上三條件所營造出的流行風尚,決定花器造形的時效。

》文/王行恭(台師大設計所兼任教授) 文章轉載自歷史文物月刊 177期 2008年4月