琉璃工房於2016春天,重現阮義忠三十年前《人與土地》攝影作品。開幕當天,特別企劃大師講座,邀請到藝術家阮義忠與策展人張毅進行對談,文學家黃春明特別參與並發表一段談話。一場文學、攝影、藝術的三方對談,在「琉璃工房.松菸」,一個文化場域,激盪思辯。

張毅做為策展人,從歷史、人文等多重角度,與阮義忠對談。

張:攝影必須對社會有一定的正面的意義。我們在大學時,談到文化,都必須要談存在主義。那時我們的思考,甚至於創作的價值,是沙特、是卡繆,除此之外,文學、文化、生命的思考,都會慢慢走到一個虛無裡面。有一天,我的老師,陳耀圻先生突然問我說,張毅,我看不懂你們這些小朋友,這個世界有這麼多的可能性、價值觀,為什麼還沒有完全看清這個世界,就已經選擇了虛無呢?我當場面紅耳赤,因為我沒想過這個問題。

後來有機會在世界上走動,看到義大利一個玻璃藝術家,他住在威尼斯一個五百年前的石頭屋子,那些樑都是五百年的。我回到自己的家,看不到一個超過兩百年的東西,我想問,我們發生什麼事情。

當年的文學季刊,討論黑澤明的《紅鬍子》時,很多年輕的評論家說,太人道主義。我將這些因素交叉起來,想起「我們」或者「這塊土地」,到底是一個什麼意義。從這個反省,讓我今天一步一步的往回思考。

這些小孩子,他們沒有鞋穿(指阮義忠照片裡的小朋友);十八歲的小屁孩滿口的沙特、卡繆、《異鄉人》、《地下室手記》;歐洲一個轉角,一個教堂,可能就是八百年的歷史,這是什麼意思?近四百年來,我們在一個大的不安、苦難之中,一路走過來;我們的文化基礎、承擔的知識、價值觀念,可能都還在一個非常不安、不穩定的情況。在我們還沒有完整的、安定的基礎時,那麼快就用西方的標準談我們面對的攝影價值,去看我們自己的創意,我突然很想把這些都切割。

張毅:「這些小孩子,他們沒有鞋穿,我們不能忘記,我們是怎麼走過來的。」《南投縣埔里鎮,1979》

當我在看阮義忠的照片時,突然有一個衝動,我先要關心人和土地,先讓這塊土地上所有的人,不要忘了,我們怎麼走過來的。阮義忠的攝影藝術,當然會看到很多不同的意見、討論,但是,我們可不可以平心靜氣回到一個最簡單、最樸素的角度。這是我的疑惑,阮義忠應該比我遭遇到更大的質疑,這是我第一個要請教的問題。

阮:在拍照之前,我寫過小說、詩、畫過畫,老師在上面上課,我就在下面偷偷畫、偷偷看,可是都是課外書。卡繆、沙特、杜斯妥也夫斯基、托爾斯泰、莎士比亞、左拉、雨果,看了這些經典的東西,從書本上學了很多別人的人生智慧。但學的再好,都是別人的,直到拿起相機,我才真正的認識到這塊土地。

拍照和畫畫、寫文章是完全不同的,不能只待在屋子裡;只有在現場,走到哪裡,碰到什麼,感動的那一瞬間,也就是創作的同一刻。

所以拍照讓我養成,隨時隨地、全力以赴的看每一分每一秒,這樣讓我進入別人的世界,並且發現,原來每個人都像一部書;每一個場景也是一篇文章呀。攝影打開了我的眼睛,也打開了我總是把自己和別人隔絕在外的心。

文學閱讀的經驗,讓我用看故事的方式選取構圖;畫畫的經驗,讓我拍照的視覺張力較強。就這樣開始,重新發現別人的好,也使自己接觸美好的事物。所以我只拍美的、善良的,不拍人性的醜惡。

一場不止可以「看」,還可以「讀」的攝影展。展場除了《人與土地》85幅攝影作品,更有阮義忠親筆寫出每幅照片背後的故事,讓您一窺攝影師的思考。

因此有人批評我的照片裡,沒有批判精神,也有人說我是個溫情主義者,甚至用很重的字眼──「濫情主義」。臺灣有很多東西可以批判,特別是新聞工作者,有責任去揭開這個社會的病症所在。但是對我來說,這樣做於事無益。我只是很誠實的,把我所受到的感動,捕捉下來。原本和你無關的陌生人,因緣際會之下,和自己,兩個生命瞬間擦出來的火花,將那一瞬間化為影像,我只是做到這樣而已。

現在想想,我能被稱溫情、濫情,代表我擁有比別人更多的情感。一個人,能夠有滿到快溢出來的感情,那麼,不管別人如何稱呼我,都無所謂了。

張:關於本土的認同,在座的黃春明先生,應該是最重要的代表,我們幾乎是看著他的創作,一步一腳印長大的。

黃:剛才兩位的對話,談到存在主義。我稍微補充一下,在西方先進的國家,他們的社會結構、生產,都非常的理性、機械化。機械化到後來變成機器比人重要了,例如卓別林的《Modern time》,在工廠裡面的工人,如果你在栓一個螺絲,從早到晚,一年到頭都是栓螺絲,那人的價值就沒了。所以他們要找回自己「我存在」的價值,當然它有更複雜的意義。可是當時的臺灣,沒有這樣的情形,臺灣很有人情味,那我們為什麼去學人家的那種虛無。學習要真正的有感而發,否則只是學習西方的形式,在內容方面都是別人的,不是自己的。但自已的東西才重要。

佛洛伊德說,人的第一個認同,就是在「哪裡出生」。出生的土地,就像一個女人抱著、拍著、安撫我睡覺,那是母親。對母親的追求,不是漂亮、三圍,母親就是母親。以前我覺得這個很抽象,但是後來到國外,別人說羅東的壞(黃春明在羅東出生),我幾乎就要和他打架。但這對我有什麼關係,對方也不知道我是羅東人。

很多戰爭,真正在戰場上衝鋒陷陣的,都是窮人農民、原住民,他們打起來很勇敢,拋頭顱灑熱血,後來變成俘虜,人家問為他什麼那麼勇敢?他說你侵佔我們的土地。對方問你在家鄉有多少土地?他嚇一跳說,我沒有土地,我的土地就是大地主。從貨幣上來計算的話,他擁有多少?一分錢也沒有,但就是人的情感。

藝術的創作,這種認同、情感是最基本的第一步,沒有這一點的話,只是無病呻吟。攝影技術再怎麼好,沒有內容的話,就是「匠」;如果有內容、有思想性、有可看性、可讀性,就是「師」。

張:剛剛阮義忠提到學習,我們自己一路下來覺得,「學習」是人活著最重要的一個關鍵字,如果問琉璃工房三十年來到底在學習什麼,我想,就只有兩個字「文化」,甚至都不是「藝術」。有些文化是我們與生俱來,可是有些文化需要推動培養。

學者Harrison Huntington在六○年代,注意到兩個國家,一個是非洲的迦納共和國,一個是南韓。當時這兩個國家,他們的經濟、資源、生產力,甚至都要靠美援來支持。曾幾何時,今日的南韓已經不一樣,而迦納還是迦納。

他們做了一個大概的結論,就是「文化」真的很重要。但文化到底是什麼?它變成一個很抽象的字眼,學者Michael Porter,做了一個「文化」簡單的定義,他說:「文化是一個態度,是一個價值觀念,是你的信仰。」這個信仰不是宗教信仰,而是你相信什麼。

今天這塊土地上,我們的文化是什麼?琉璃工房長期以來,我們給自己的定義,就是文化必須建立在一個我們相信的價值觀念裡面。琉璃只是一種材質,它如果不傳達剛剛黃春明先生說到的概念,那個琉璃就只剩下玻璃。

那天和黃春明先生談到,我的祖籍是北平人,阮義忠是宜蘭人,楊惠姍是湖南長沙人,可是我們都在這塊土地上過了六十五年,我們到底是哪裡人?

所以假如我們不是那麼的對立、區分的話,如果我們都把我們創作的材質,當成一個文化的載體;攝影,也是一個載體。阮義忠先生的《人與土地》本來要等他七十歲才拿出來展覽,可是我覺得我們等不了,我希望這每一張照片,都會是現在、立刻要跟每一個在這塊土地上的人分享。但長久而言,攝影,作為一個文化的載體,你未來會想什麼?

屏東縣車城鄉,1980 寂靜的天地:斜斜的天花板上密密麻麻地倒掛著春天要播的種,室外強烈的陽光透窗而入,將無以計數的蔥籽化一顆顆璀璨的寶石,光芒炫目,卻又帶著濃濃的泥土味兒。/我屏住呼吸、按下快門/我深怕嚇著了她,卻反而被她的不動如山給震住/原來她是位聾人,活在不受塵囂打擾的寂靜天地裡。那個當下,我與她一同浸沐在神殿的燦爛金光之中。(節錄阮義忠《人與土地》一書)

阮:我實在是太幸運了,因為攝影,被認為是最接近「真」的一個紀錄的形式。可是,最真的東西,也可能是最容易造假的。它的欺瞞性,和它真實的力量是一樣大的。

為什麼要拍?想表現什麼?不同心態的人,拍出來的東西絕對不一樣。儘管有人說,攝影是最客觀的,不過在某種意義上來說,它也是非常偏頗的。在不同意識型態下,可以把黑的說成白的。

我一開始拍照時,臺灣已經在變了,並不像我拍的照片裡,那麼的純粹、安靜、美好,好像一點都沒有被打擾、破壞。當時現代化的腳步,其實已經滲透到臺灣每一個你想像不到最邊緣的角落。那為什麼我要這樣拍呢?因為我拍的時候有選擇,我真的是看到了,人跟人就是那麼親密,人跟土地就是那麼和諧。所以我希望表達我所期望的。

攝影沒辦法像畫家、琉璃藝術家一樣,全然的掌握材料,只能半背動性、半主動性的去做一個表達。一個攝影家再了不起,只是50%的創作者,另外50%的功勞,就是已經存在的事實。我的照片,就是我很努力的,把看起來不夠完美,想盡辦法達到完美。

這樣持續的拍下來,居然成為臺灣民間史冊,這是攝影的功勞。歷史大部分都是記錄社會動盪事件、災難,總是不安的;那些美好的,好像事後就不存在。可是我的照片裡,拍的是臺灣農業社會,平凡老百姓的日常生活,臺灣有這樣的歷史紀錄角度嗎?

《人與土地》是臺灣農業社會的最後一瞥,也是一個最好的人類童年的縮影。裡面分四個段落,成長、勞動、信仰、歸宿;其實就是人在土地上的生老病死。我有幸活在農業時代的尾巴;幾千年來,農業社會的變化很小,但此時此刻所謂的大數據時代、雲端時代變化很大。

屏東縣滿州鄉,1977 祖母和孫女的答案:當法國巴黎現代美術館購藏十張《人與土地》的作品時,我在驚喜之餘也有困惑。因為沒有我認為該入選的兩幅,反倒有令人意外的這一張。/這一老一少一點喜氣也沒。人生道路上,一者已近終點,一者方才起。可是為何兩人都悶悶不樂?/我實在不忍正視她倆,卻忍不住舉起相機,硬著心腸按下快門,只當這張照片的記錄性蓋過藝術性。而當它被藝術殿堂典藏時,才使我重新反思創作心態和作品內涵。(節錄阮義忠《人與土地》一書)

當年,一個人背著相機到處跑,沒想到,替臺灣紀錄了一個又一個的主題。《人與土地》之外,《北埔》、《八尺門》、《台北謠言》、《失落的優雅》、《正方型的鄉愁》、《有名人無名氏》、《手的袐密》,這就是一個臺灣最寶貴的民間史冊。我記憶中的臺灣民間,大家就是非常知足、善良、感恩、包容,這些最好的品質,就是我們傳統倫理社會裡頭的那些倫常,我們不管再怎麼變,時代再怎麼進步,這些東西是不能變的,這些東西一變,人就沒有文化了。人活著最重要的任務是什麼?是傳承。我們從父母那裡來,也總要傳一些東西給子孫。這些三十多年前的照片,由四千多卷底片、好幾萬格負片當中,挑選出八十五張。每一張都有它的不可取代性。

現在臺灣就處於一個關鍵期,我個人覺得的,因為我們吵來吵去太久了,已經忘記了彼此之間應該有的對待,所以,我們應該重新向傳統取經,把過去的好,帶到未來,這是我現在在做的事情。

攝影發明之初,原本就是任務性的,不是為了個人喜惡的表達,只是慢慢受到其它藝術的影響,漸漸講求個人風格,但如果只注重個人表現,忘記主題的重要性,那人文精神也就流失了。

張:這就是文化的重要性。

阮:對,所以,這個展覽也在提醒我,我還有很多東西要說。

張:作為一個策展人,很多人問我,阮義忠談到的農業、美好、純真,在哪裡?各位,我真的建議看一下這八十五張照片,請好好的仔細的去讀,因為它不讀是看不見的。

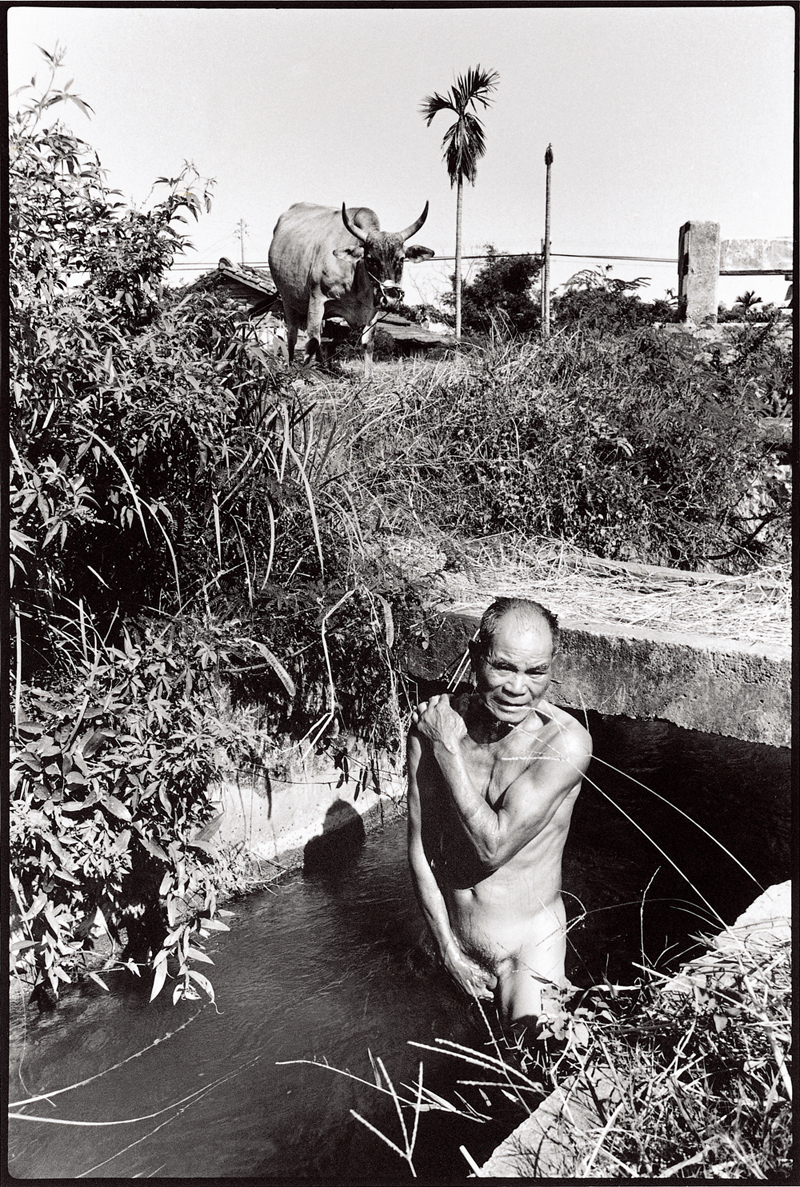

我剛剛特別看到一張照片,愈來愈明白,什麼叫我們曾經忘了的《人與土地》。有一張照片,有一個老農夫,帶著他的水牛,農耕完了,他脫光,就在水圳裡赤裸的洗澡。今天這個時代,我們不會再看到這樣的景像了,因為我們開始遮蔽,開始家裡有浴室,我們不會在大陽底下的溝渠裡洗澡了。

一個老農夫,帶著他的水牛,農耕完了,他脫光,就在水圳裡赤裸的洗澡。這張照片,張毅看到的是:「阮義忠留下來的影像,不是我們忘了的,而是我們再也找不到了。那個坦誠、天真,是我們只能緬懷的。」《台東市馬蘭區,1980》

每一次我看那個照片,都覺得我很幸運,因為阮義忠,應該說他是臺灣最努力的一個攝影家,在那個年輕的時代,真的是用行腳的精神,走遍整個臺灣。他留下來的影像,不是我們忘了的,而是我們再也找不到了。那個坦誠、天真,是我們只能緬懷的。那樣一張照片,我最後只好說,我真的很想把它留下來,紀念我們那個時代。謝謝阮義忠,不光是展覽,而是他這一生的努力,留下整系列的照片,讓我們每個人都在能照片裡面,找到我們自己。