楊惠姍三十年佛像藝術創作/序一 張毅

我的父母都是基督教徒;我從小跟著上教堂,印象裡,有些想法,一直很困擾:耶穌看起來,是外國人,他聽得懂中國話嗎?

轉眼,我已經二十歲,有一點人生經驗,當然,也有更多的生命困擾;恐懼,疑惑,種種糾結,沒有解答。要問什麼人生經驗?我有很嚴重高血壓,二十歲的年紀,就學到什麼叫「死」,倒是迫切而真實的經驗。

因為喜歡看閒書,漸漸知道「閒書」;可以是「文學」。

「人生」,「生命」,開始有了新的意義,文學的學習,給我最深刻的一課是:自省。

因為相信「自省」,疑惑愈來愈多,自己會死去的恐懼,也愈來愈重。也就理所當然地接觸了「阿彌陀經」,和「普門品」,這些佛經,在臺灣到處都是,走在街上,一家素食店門口,可以堆積如山,任人拿取。

為什麼拿來讀?理由很簡單,怕死,而你走到哪,都聽說佛陀菩薩可以庇佑。看過之後,坦白說:二十歲的年紀,一邊讀著杜斯托也夫斯基(1821-1881),尼采(1844-1900),沒有辦法接受這樣想當然的充滿神通的文字。

佛經裡,為什麼這麼多神通?

這個「隔」,多年來,一直是我對於佛經的障礙。就如基督教的聖經一樣,像諾亞方舟那樣的情節,作為文學作品讀之可也。

生命,仍然向前走,生命信仰,一直只有「自省」。也因為自省,更覺智慧不足,困擾糾結,處處都是。

再一次思考佛學的問題,是因為方東美先生 (1899-1977)的「中國大乘佛學」,方先生提及一個觀念,佛漢傳之初,弘法的沙門,是接觸不到士大夫,知識份子,只能接觸一般老百姓,為了打動這個基層社會,不得不帶一定的神通。

突然有所警悟:那個從榮華富貴裡出走的悉達多的智慧,豈只是講神通的?弘法之初,太形而上;太精神層面的訴求的教義,怕是極難打動勞苦大眾的吧?或許,「方便法門」,就是一個解決之道。

二千多年都過去了,生命裡,哪些是日換星移,今非昔比?哪些又是千古不變的?從生命的邏輯面,我開始重新了解佛教。

諸行無常,一切本苦,

是第一個核心觀念。

「苦」?翻開報紙,每一件事,都告訴你「苦」的不同面貌。深夜捫心自問;又是無盡的「苦」的自省面相。如何袪苦得樂?成為佛教當代意義最清晰的重點。西方的近代佛教弘法語言,顯得更直接更切身;他們問的問題是:我們為什麼不快樂?如何讓我快樂?

從為什麼不快樂?如何快樂?

當代西方佛學團體,從社會學,從心理學,甚至從神學的角度,分析著我們不快樂的原因,這種不快樂,形成今天的健康問題,暴力問題,個人的不安,世界的不安……諸多的不安的形式,複雜而多樣,當所有的不安,逐一地展開條列之後,再逐一地分析歸納分類,其實,不外乎生老病死,貪嗔癡慢疑,怨憎會,愛別離,求不得,五陰熾盛⋯⋯

二千多年前,佛教對於生之苦的探索認知,和二十世紀對生命不安的分析歸納,沒有差別。

知道「苦」的緣由,那麼,如何祛除「苦」?

從佛教教義,有各種答案,四聖諦:苦集滅道,是第一個。然而,精簡典雅的文言文的表述,似乎讓現代人頗難理解。我認為的第二個答案:

無我。

闡述「無我」這個概念,最清楚的,當然是金剛經,和心經。「菩薩於法應無所住,行於佈施,所謂不住色佈施,不住聲香味觸法佈施。」「須菩提,若菩薩有我相,人相,眾生相,壽者相,即非菩薩。」

任何痛苦和不安,因為「我」,只要執住在「我」這個「相」,一切由此而生。放下「我」之後,東南西北上下虛空,無所罣礙。

那麼,佈施,是慈悲和智慧的學習。無我的修持,是滅除貪嗔癡慢疑等等生命毒苦的修持。

如果,這是個佛教教義的邏輯思維,佛教,是一個適應任何世代的「人」的生命科學。因為,佛教教義中,所謂「佛陀」,是「覺醒之人」,並不僅僅指那位悉達多的智者,而是泛指任何覺醒之人;包括你我。

更重要的是:佛陀在入涅槃之前,教示比丘眾「依法不依人」,他沒有企圖把自己神化成一個超凡入聖的偶像。

然而,覺醒之路,何其遙遠,何其艱難,慈悲和智慧的修持,除了知道,還要做到。如果從不二之心,寬容著眼,一切方便法門,即使談神通,說感應,又何必區別?無我無相,豈是一蹴可及?

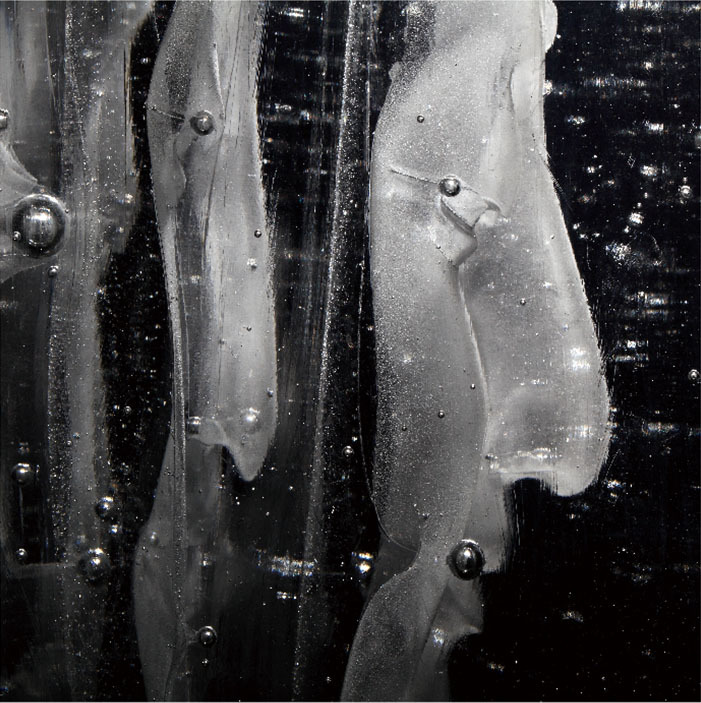

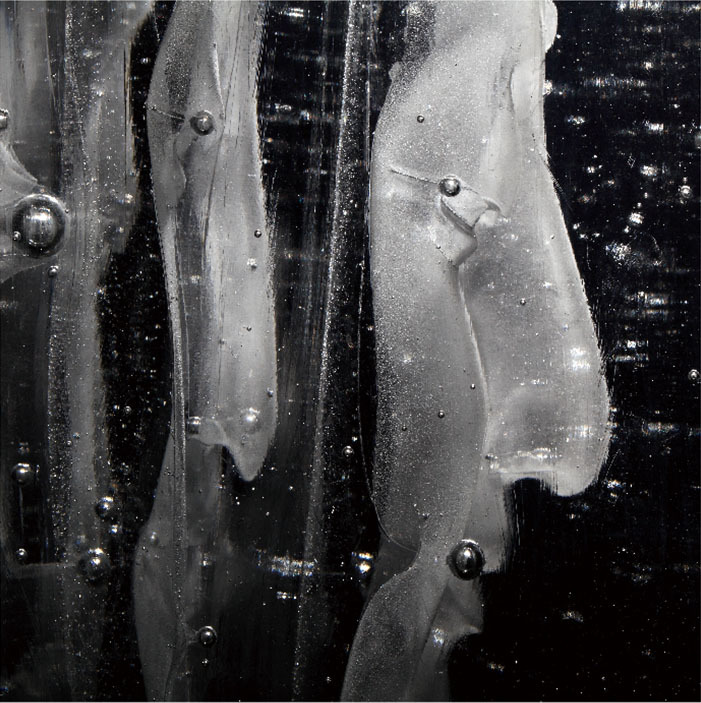

琉璃工房的佛教藝術,就如同所有宗教藝術一樣,對於楊惠姍而言;對琉璃工房而言:是「我」觀想慈悲和智慧的一種方便法門。

透過各種型式的造像,其實是對於生命不安的自我療癒,因為專注,因為反復的揣摩,甚至因為鑄造琉璃佛像的創作的過程的挫折,已經使創作者心靈獲益良多,因此,二十八年來,持續不輟,然而,更大的期待,自然是:那些對於慈悲和智慧的感動,是不是也能分享給觀者一二?

曾經在烈日之下,觀察聖彼得大教堂前漫漫長龍的面孔,他們平靜地等候三、四小時,只為了進入大堂觀賞米開朗基羅的受難像,那是宗教;還是藝術?對於任何凡人來說;聖母瑪麗亞望著受難後平靜的耶穌,那麼悲憫的表情,是永恆的精神力量。

宗教藝術,藝術自身是一種宗教。我們逐漸如此相信。